广西脑科医院:八一特辑•老兵故事丨从“三大战役”中走来的“建院元老”

广西脑科医院生活区有一间老年活动室,一个可爱的“小老头”是这儿的常客,隔三差五地来打扫卫生、组织离退休干部搞活动,大家亲切地称他为“常叔”“常主席”。他就是故事的主人公——常秋波。

今年91岁的常秋波,虽已满头华发,却仍精神矍铄。14岁投身革命、荣立个人三等功、“拓荒”建院……他的人生,闪耀着一个革命老兵不凡的光芒。

从戎:“是党把我养大的”

常秋波是东北人。由于日本侵略,他在幼时就成了孤儿。1947年养母又在炮火中身故,他便转由解放区人民政府抚养,之后还曾跟随政府地下工作人员做通讯工作。从那时起,他的心里就埋下了革命的火种。

“是党把我养大的!”常秋波深受党的养育、感念党的恩情,在14岁就投身革命,成为原中国人民解放军第四野战军第四十五军警卫营的一名卫生员。之后随队从东北一路征战,历经辽沈、平津、济宁等战役,而后南下横渡长江。

烽火连天的战争岁月,虽不是奋战在前线,但也每天在炮火中奔走。“我这么小的个子,要去到战壕里把比我高大得多的伤员背回来救治。有时为了躲子弹,要背着伤员在地上匍匐前进,一趟又一趟。”

有一次在抢救伤员时,常秋波左腿被炸伤,但依然圆满完成了任务,这也让他荣立个人三等功。“战争就是有流血牺牲,但是为了和平,为了新中国,这点挂彩不算什么。”

多年的奔波迎来胜利的曙光。新中国成立后,部队需要休整,伤病员需要安置。在广州军区四十五军卫生学校学习战地救护后,1951年,常秋波来到广西,在第二兵站医院工作,先后担任过卫生员和通讯员。

拓荒:医院从无到有

由于广西各地的复员退伍军人中,有少数精神心理疾病患者需要治疗,而广西当时没有治疗精神病的专科医疗机构。因而卫生厅、民政厅联合决定,凡广西复员退伍的精神心理疾患统一送至广西柳州康复医院治疗。

1955年,医院初步有了设立精神病科的想法。“我有过通讯工作的经验,腿脚快,当时就负责向卫生厅领导汇报相关事宜,跑了很多次南宁。”

到了1956年,医院更名为“广西省柳州结核病防治院”,开始着手建立精神病科病房。经过艰苦建设,1957年,编制病床为30张的精神病科正式成立。

(1957年的精神科病房)

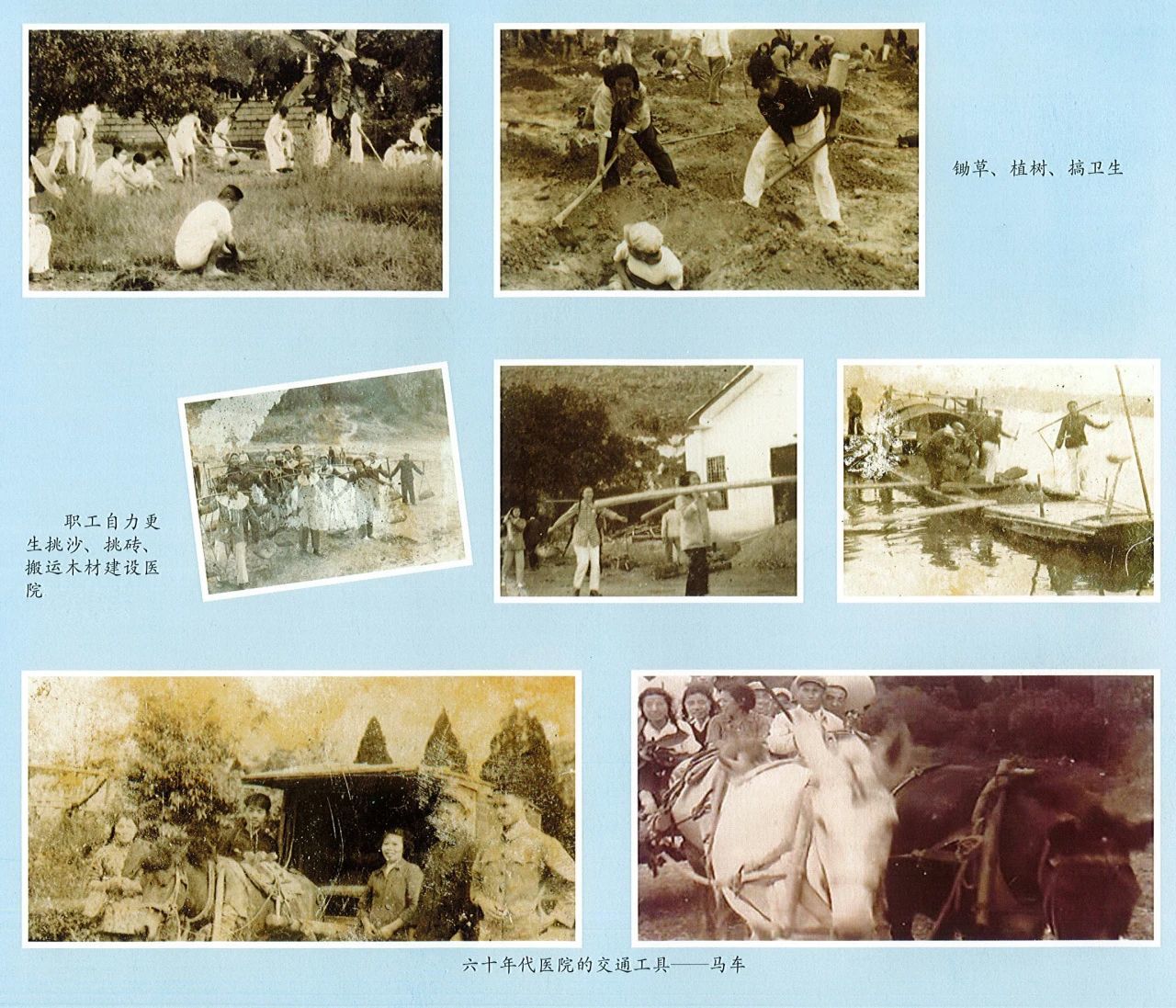

为满足更多人群对精神障碍的诊疗需求,在上级指导下,常秋波随领导一起落实土地问题,并组织职工干部一起搞基建、盖房屋。

1974年,广西精神病防治院正式成立,即广西脑科医院的前身。“精神科刚开始是4个病区,主要收治精神病患者和部分神经科患者,后来又单独分出来老年病区、女病区,慢慢地内外科也逐步建立起来了。”

在这里,常秋波在兢兢业业的工作中见证了医院发展日新月异。

退休:不褪党员本色

性格开朗、爱蹦爱跳、爱说爱笑,还是个“热心肠”,即便从工作岗位上退了下来,常秋波也“闲不住”。医院组织的相关活动,凡是需要他,他总是响应号召、积极参与。2024年正值医院建院50周年,为协助打造院史馆,常秋波拿出自己珍藏多年的老照片,为年轻一代口述那段医院奋斗史。

医院开设了老年活动室,为离退休干部职工提供休闲娱乐的空间,他几乎每天都来“打卡”,将桌面和书架上的书籍报刊排列规整。每当逢年过节,院领导慰问离退休干部时,除了感谢组织的关怀,他还坚持为医院发展建言献策。看到医院不断发展,大院扩建、新楼拔地而起,常秋波深感欣慰。

“我们这一代人已经从医院建设的舞台上退下来了,但大家还亲切地称呼我为‘常主席’,单位和同事们都没有忘记我,真的很感激,也衷心祝福医院的未来更加美好!”

军装虽脱,军魂永驻!从烽火战场到寻常巷陌,常秋波生动诠释着老兵的赤诚。八一军旗红,致敬所有守护者——愿岁月善待英雄,愿荣光永远照亮征途!

微信

微信

桂公网安备:45020202000106号

桂公网安备:45020202000106号